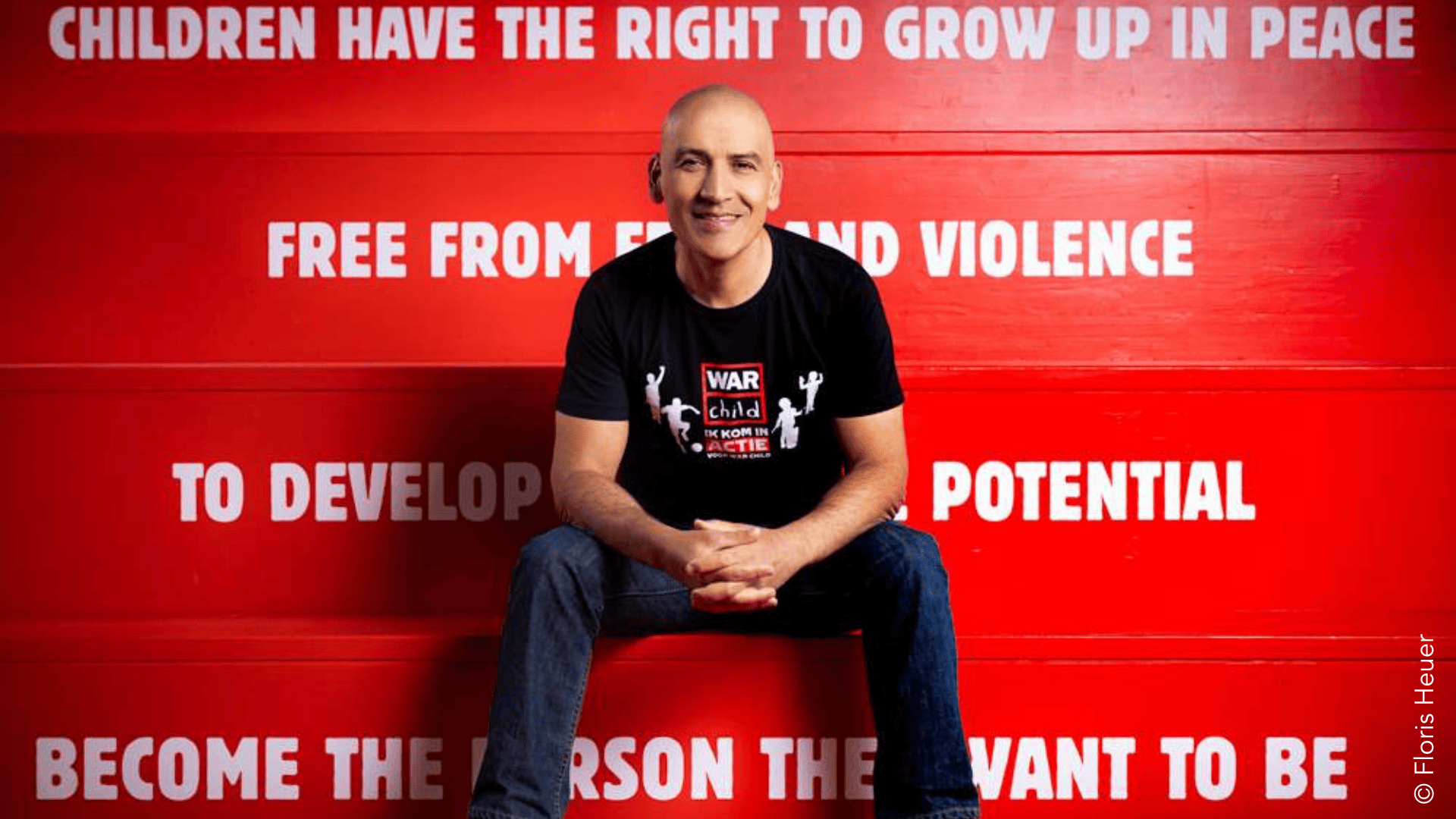

Ramin Shahzamani

![]() Reading Time: 11 minutes

Reading Time: 11 minutes

CEO de War Child

En 2021, Ramin Shahzamani a récemment été nommé CEO de War Child, une ONG dont le siège est à Amsterdam et qui vient en aide aux enfants touchés par les conflits dans le monde. Dans ses bagages, Ramin, qui a fait presque toute sa carrière dans le secteur de l’humanitaire, apporte avec lui des années d’expérience dans la coopération internationale et le travail de terrain. Il a notamment été en première ligne au Congo, en Afghanistan, en Colombie, au Pérou et en Zambie.

Né en Iran, qu’il a dû quitter à l’âge de 10 ans, Rami a passé un an en Grande-Bretagne puis le reste de son enfance au Canada. Il parle anglais, espagnol et persan, langues auxquelles il ajoute un peu d’italien et de français.

En quelques lignes, pas moins de onze pays ont été cités dans cette brève présentation de Ramin Shahzamani. Comment dire autrement l’incroyable parcours international de celui qui n’a cessé de vouloir placer sa carrière sous le sceau de l’aide à apporter aux plus défavorisés ?

Réaliste sur l’ampleur de la tâche – quelque 200 millions d’enfants sont touchés par les conflits partout sur la planète – Rami n’en est pas moins foncièrement optimiste. Un trait de caractère indispensable pour travailler dans ce secteur.

Pouvez-vous nous parler de votre enfance en Iran, où vous êtes né en 1970 ?

J’ai vécu en Iran jusqu’à l’âge de 10 ans. Les huit premières années de ma vie ont été celles d’une enfance très normale et heureuse. Entouré de mon frère et de mes parents, j’étais un enfant joueur qui profitait de la vie, sans doute un peu turbulent. Mon père était responsable de la comptabilité et des finances pour la compagnie Iran Oil, et ma mère travaillait à la maison où elle s’occupait principalement de nous.

Les choses ont commencé à changer pour moi, en tant qu’enfant, à partir de 1978 et la révolution iranienne. Au début, c’était assez amusant parce que l’école n’était plus assurée, ça plait toujours aux enfants ! Et puis c’est devenu un peu plus compliqué, car il ne s’agissait pas d’une révolution totalement pacifique. Mes parents ont essayé de me protéger dans la mesure du possible. Ils ont fait du mieux qu’ils pouvaient dans un contexte où les changements n’ont pas tardé à avoir un impact radical sur la vie de chacun d’entre nous.

À l’âge de 10 ans, vous quittez l’Iran. Dans quelles conditions ?

Iran Oil avait des bureaux dans différentes parties du monde, qui ont fermé pendant la révolution. Environ un an après les événements, la compagnie a demandé à mon père d’aller au Royaume-Uni pour rouvrir le bureau de Londres. Nous l’avons rejoint là-bas un an après. Puis les choses se sont compliquées pour ma famille. Je ne connais pas toute l’histoire, mais mes parents ont décidé de ne pas revenir en Iran et d’immigrer au Canada. J’avais onze ans.

Ces changements n’ont pas été simples à vivre. À notre arrivée à Londres, mon frère et moi ne parlions pas anglais. Il a fallu apprendre la langue et s’adapter à une nouvelle culture dans un contexte difficile : les immigrés iraniens étaient assez stigmatisés du fait de la nature islamique de la révolution et de la crise des otages américains à l’ambassade des États-Unis. À onze ans, nous pouvions déjà ressentir les discriminations. Les enfants peuvent être assez méchants entre eux, et parfois certains adultes envers les enfants également.

Ce genre d’événements et de changements majeurs dans la vie d’un enfant sont à même de forger son caractère, pour le meilleur et pour le pire. Ces années ont été importantes pour moi et ont certainement joué dans les décisions que j’ai prises ultérieurement. Je pense qu’elles m’ont inculqué la volonté d’avancer et de faire quelque chose pour le bien commun, pour la société.

Comment se sont passées vos premières années au Canada, et à quel moment avez-vous considéré que vous étiez devenu canadien ?

Pour mes parents, il y avait beaucoup de pression. Mon père avait un très bon travail à Iran Oil, qu’il avait quitté, et notre vie était devenue beaucoup plus modeste. Techniquement, nous n’étions pas des réfugiés. Nous avions le statut d’immigrant, mais dans les faits, les difficultés sont sensiblement les mêmes. Pour autant, mes parents n’ont jamais cessé de mettre l’accent sur notre éducation, d’en faire le chemin de la réussite personnelle et professionnelle. Et en tant qu’immigrant, il y a toujours en filigrane ce sentiment d’avoir une sorte d’obligation supplémentaire de réussite.

À dire vrai, les trois ou quatre premières années ont été un peu compliquées. Mais une fois la langue acquise, les choses deviennent plus faciles. Vous commencez à avoir confiance en vous, vous développez un réseau et vous vous sentez à votre place. Le Canada est un pays fascinant pour cela. Dans d’autres parties du monde, vous avez beau avoir immigré dès votre plus jeune âge, vous n’êtes jamais vraiment considéré comme originaire du pays où vous vivez. Au Canada, ce n’est pas le cas. Je dis toujours que je suis Canadien-Iranien. Et la beauté de la chose, c’est que personne ne le remet en question. Là-bas, je suis aussi canadien que n’importe qui d’autre et tout le monde me considère comme tel.

Quel genre d’élève étiez-vous, et quels ont été vos premiers emplois ?

Je pense que j’étais plutôt bon élève, sans être exceptionnel pour autant. Comme beaucoup d’adolescents, je me débattais entre les matières que j’aimais bien et ce que je voulais faire plus tard. J’aimais beaucoup la biologie et la microbiologie, et plus tard l’informatique, autant de matières qui m’ont été utiles pour ma culture générale, mais pas directement pour la carrière qui m’attendait.

Après mon premier diplôme, j’ai créé une entreprise d’irrigation avec un ami rencontré à l’université. Cela a plutôt bien marché, mais j’ai réalisé que j’avais besoin d’autres types de stimulation en dehors de ce que cette entreprise était capable de me fournir. Mon travail manquait de sens à mes yeux. J’ai lutté contre cela pendant plusieurs années, puis je suis retourné à l’université pour obtenir un diplôme en informatique. Quand j’en suis sorti, j’aurais pu aller travailler dans le privé, mais j’ai eu l’opportunité de rejoindre une ONG locale en Inde, dans le cadre d’un programme de coopération du gouvernement canadien. C’était donc ma première expérience de travail hors du Canada. J’y ai réalisé que les questions de justice sociale sont en tête de mes préoccupations professionnelles.

Cette mission en Inde a donc été révélatrice de votre volonté d’engagement dans le secteur humanitaire ?

Absolument. En fait, j’ai toujours été concerné par les questions de justice sociale et les problématiques de paix et de guerre en général. Mais c’est en Inde que, pour la première fois, j’ai pu travailler de façon structurée sur des questions de justice sociale sous l’angle de la société civile. Puis j’ai postulé pour un emploi dans une ONG à New York, World Federalist Movement / Institute of Global Policy. Cette ONG travaille sur des questions globales telles que la responsabilité des pays dans la protection de leurs concitoyens, la constitution de la Cour pénale internationale ou encore la mise en place d’une taxe carbone au niveau mondial. J’ai d’abord été chargé de communication avant d’être impliqué plus concrètement dans les programmes. Cela a clairement renforcé ma vocation à travailler dans l’humanitaire.

J’ai ensuite déménagé au Congo, pour raisons personnelles, où j’ai été recruté comme directeur local de l’ONG War Child. C’est ainsi que mon travail a changé, passant de la défense des droits de l’homme à l’humanitaire et au développement. Mais c’est évidemment étroitement lié : la mission de War Child est de venir concrètement en aide aux enfants touchés par les conflits. En travaillant pour cette ONG au Congo, je suis resté dans le domaine des droits de l’homme, mais plus dans la mise en œuvre du concept sur le terrain. Pour moi, c’était une très belle opportunité de pouvoir travailler sur des programmes capables de faire une différence dans la vie des gens.

Vous avez dirigé plusieurs antennes de War Child dans le monde. Jusqu’à quel point avez-vous été confronté à la souffrance des populations et comment y avez-vous fait face ?

Certes, il s’agit de vivre dans des sociétés où la souffrance est omniprésente et d’y être confronté de manière très directe, puisque la mission de l’ONG est justement d’être au plus près des populations. Même si vous-même vous subissez le manque d’électricité ou l’absence d’alimentation en eau potable, vous ne faites qu’observer et non vivre la véritable souffrance que les gens endurent. Vous en êtes certes très proches, mais vous ne la subissez pas dans votre chair.

Par ailleurs, nous sommes dans ces pays en tant qu’étrangers et nous travaillons pour des organisations qui ont certaines normes de sécurité, qui prennent soin de leurs équipes. Pour autant, il n’est pas rare d’être confronté à des situations sécuritaires difficiles. J’en ai connu. Nous vivons avec du personnel de sécurité, généralement non armé. Dans la plupart de ces endroits, vous vous rapprochez d’une manière ou d’une autre des combats qui éclatent. Vous les entendez, parfois vous les voyez. Lorsque j’étais en Afghanistan, le pays était assez instable. Certains de nos amis ont été tués. Il y avait beaucoup de précautions à prendre. On essaye alors d’avoir des mécanismes pour faire face à la pression et au stress. Cela dépend des personnes. Pour certains, c’est de faire du sport par exemple. Au Congo, nous pouvions aller nager dans le lac, probablement l’endroit le plus sûr. Ce n’était pas le cas en Afghanistan, mais nous pouvions néanmoins prendre une semaine de congé de temps en temps pour nous retrouver entre collègues en dehors du pays, nous reposer avant de revenir sur le terrain. Une chance que n’avaient pas nos collègues locaux.

Vous avez changé de pays plusieurs fois. La mobilité internationale est-elle inhérente au secteur de l’humanitaire ?

J’ai passé deux ans au Congo, deux en Afghanistan et quatre en Colombie pour l’ONG War Child, puis cinq ans au Pérou et deux en Zambie pour l’ONG Plan International avant d’être nommé CEO de War Child au siège de l’organisation, à Amsterdam. C’est effectivement une pratique courante dans l’humanitaire que de changer fréquemment de destinations, en tout cas pour les personnes qui souhaitent orienter leur carrière vers le terrain, être dans l’action, au plus près des programmes élaborés pour venir en aide aux populations. Dans ce secteur d’activité, les contrats durent généralement entre deux et cinq ans selon les organisations. Pour les personnes, cela permet d’acquérir de l’expérience, à la fois personnelle et professionnelle. Pour les organisations, un certain niveau de rotation permet d’apporter sur le terrain de nouvelles façons de penser, de nouvelles approches. Ce turn-over est bénéfique pour tout le monde.

Lorsque vous êtes en poste sur le terrain, vous entendez généralement parler des opportunités qui peuvent se présenter à vous avant la fin de votre contrat. Vous pouvez alors faire part de votre intérêt à la direction de l’ONG, qui détermine si vous êtes ou non le bon candidat pour telle ou telle nouvelle destination où un poste se libère. L’évolution de carrière se déroule ainsi au gré des opportunités locales et de leur correspondance avec vos compétences.

En 2010, vous avez décidé de vous inscrire à l’Euro MBA International Management qu’Audencia proposait, comme cinq autres écoles et universités dans le monde. Pourquoi ?

Même si les Organisations Non Gouvernementales ne sont généralement pas basées sur la recherche du profit, leur organisation est très proche de celle des entreprises. Elles doivent se développer, générer des revenus pour y parvenir, mettre au point des programmes, que l’on peut assimiler à des produits, destinés aux populations défavorisées. Il faut construire des équipes, avoir une stratégie, organiser l’ONG en différents départements. Chez War Child, nous avons même un département marketing, par exemple. J’ai toujours pensé que les organisations de la société civile gagnent à s’inspirer du monde de l’entreprise. C’est pourquoi j’ai souhaité suivre un MBA et acquérir des compétences utiles pour mon travail.

La plupart des cours de l’Euro MBA International Management se déroulaient à distance, mais nous devions également passer une semaine dans chacune des écoles et universités participantes. J’étais en Afghanistan à l’époque. C’était très intense, mais cela a fonctionné justement parce que la vie sociale était assez réduite lors de ce séjour, du fait de l’insécurité dans le pays. Faute de temps, j’ai tardé à rendre mon mémoire, mais j’ai obtenu le diplôme Euro MBA en 2022.

Comment se traduit concrètement votre poste de CEO de War Child ? Quelles sont vos priorités ?

Avec mes équipes, nous devons mener à bien deux grands changements transformationnels et stratégiques pour War Child. Le premier concerne la façon dont nous sommes structurés. Le principe directeur est de nous transformer en un réseau d’experts. Nous souhaitons passer d’une organisation centrée sur le siège social européen à une organisation mondiale, décentralisée, où le pouvoir sera partagé entre les différents sites où nous sommes implantés. Décentraliser l’expertise, en quelque sorte. Cela signifie concrètement de donner une plus grande marge de décision aux antennes locales, là où l’impact de notre travail est le plus fort. Il s’agit également d’accroître la représentation des antennes locales des pays où nous travaillons au niveau de la direction et de la gouvernance globale.

Nous avons donc mis en place un processus de transformation pour y parvenir tout en veillant à préserver l’efficacité de notre organisation. Cette transformation reflète une tendance de fond du secteur de l’humanitaire, où les questions d’équité et d’égalité sont prégnantes.

Et quel est l’autre grand chantier en cours ?

War Child a développé une véritable expertise dans certains domaines tels que l’éducation, la santé mentale, le soutien psychosocial ou la protection des enfants touchés par les conflits. Actuellement, nos programmes ont un impact sur environ 300 000 enfants par an. Mais, selon les dernières statistiques de l’ONU, environ 200 millions d’enfants sont touchés par les conflits dans le monde. Si l’on compare notre impact aux besoins, on constate une grande disparité. Nous réfléchissons aux moyens de monter en puissance, de changer d’échelle pour atteindre des millions d’enfants qui ont besoin de nos services. Cela nous pousse à nous transformer, à développer des méthodologies plus scientifiques, plus rigoureuses, pour non seulement les mettre en œuvre dans nos propres programmes, mais également les mettre à la disposition d’autres organisations. C’est là qu’intervient notre expertise, qui est assez unique dans le secteur. Dans le cadre de partenariats, nous souhaitons que d’autres organisations en tirent parti et utilisent ces méthodologies pour atteindre beaucoup plus d’enfants.

En tant que CEO, mon travail principal est d’actionner les leviers qui permettront de concrétiser ces priorités stratégiques. J’ai une équipe formidable qui pousse dans la même direction et qui va de l’avant. Cela passe par de nombreuses réunions où nous discutons de la stratégie et des tactiques pour la mettre en œuvre.

Bien sûr, il faut rester réalistes face aux défis colossaux que nous pose la souffrance de nombreuses populations dans le monde. Mais cela ne nous empêche pas d’être optimistes et de croire que nous pouvons avoir un impact avec War Child. Toute mon équipe et moi-même en sommes convaincus.

Comment War Child a-t-il pu répondre aux besoins des enfants en Ukraine ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 7 millions d’enfants ont vu leur vie – y compris leur éducation – irrémédiablement perturbée. Déplacés de leur école, de leur maison et, dans de nombreux cas, de leur pays, les enfants subissent des pertes d’apprentissage cumulées impensables, d’abord à cause de la pandémie de COVID-19 et maintenant à cause de la guerre.

En mai 2022, le ministère de l’Éducation et de la Science de l’Ukraine (MESU) et le plus grand organisme à but non-lucratif d’éducation en Ukraine, Osvitoria, ont approché War Child Holland pour trouver une solution afin d’enseigner les mathématiques et la lecture à certains de leurs plus jeunes apprenants – les enfants de la première à la quatrième année d’études.

War Child Hollande a relevé ce défi et a entamé en urgence le processus d’adaptation rapide de son programme d’éducation déjà éprouvé , “Can’t Wait to Learn”, afin de répondre à ces nouvelles demandes à plus grande échelle. Cela a nécessité une reprogrammation de l’application pour la rendre disponible – pour la première fois – sur les appareils IOS et Android, parallèlement à sa pratique habituelle de co-création et d’alignement du programme avec le gouvernement. Chaque version de l’application est également conçue de manière individualisée avec des enfants, des éducateurs et des artistes locaux afin de refléter la culture, la langue et l’apparence du pays et de faire en sorte que l’expérience d’apprentissage pour les enfants soit à la fois familière et amusante.

En outre, nous travaillons avec des partenaires locaux pour apporter un soutien psychosocial et de santé mentale aux enfants dans des espaces protégés. Ces méthodologies ont également été scientifiquement prouvées pour obtenir des résultats positifs pour les enfants.

De quoi êtes-vous fier ?

Je suis vraiment fier de la direction que nous avons prise chez War Child et de la mise sur les rails de ces deux grands changements transformationnels. Certes, nous sommes encore loin du compte, et je serai encore plus fier lorsque nous aurons atteint ces deux objectifs. Mais après tout, nous aurions pu tout simplement continuer à travailler comme nous savons le faire, cela aurait été plus facile. Au lieu de cela, nous choisissons un chemin assez audacieux pour nous remettre en cause et procéder à ces transformations : partager notre pouvoir et examiner ce qu’il faut vraiment faire pour étendre notre impact et atteindre des millions d’enfants.

Avez-vous des enfants ?

J’ai une belle-fille. Elle a maintenant 22 ans. Elle était avec nous en Colombie et au Pérou, puis elle est partie en France pour devenir chef pâtissier.

Avez-vous une idée d’où vous souhaiteriez être dans dix ans ?

J’avoue que je ne regarde pas si loin devant moi. Professionnellement, mon but est de mener à bien ma tâche en tant que CEO de War Child.

Qu’allez-vous faire de votre week-end ?

Ce week-end, c’est l’anniversaire de ma conjointe. Nous prévoyons, entre autres, d’aller voir une exposition d’art qui se tient à Amsterdam en ce moment.

J’ai lu que la musique est importante dans votre vie. Pouvez-vous nous dire ce qu’elle vous apporte ?

La musique joue effectivement un grand rôle dans ma vie. J’ai bien sûr des préférences, mais j’aime tous les types de musique. Chacune me touche d’une manière ou d’une autre. Il peut s’agir d’un rythme que j’aime ou de certaines paroles auxquelles je m’identifie. La musique est également très importante pour War Child, qui est soutenue par de nombreux musiciens. C’est une ONG qui s’est construite sur l’utilisation de méthodologies créatives pour soutenir la santé mentale des enfants et favoriser leur environnement psychosocial. La musique fait partie de ces méthodologies. J’ai donc un lien personnel et une sorte de lien organisationnel avec la musique.